秋田犬について調べていると、秋田犬の原型は中型犬の秋田マタギ犬という種類であることが分かりました。

それについて興味を持ったのでマタギと秋田マタギ犬について調べました。

|

|

マタギとは

マタギの生活

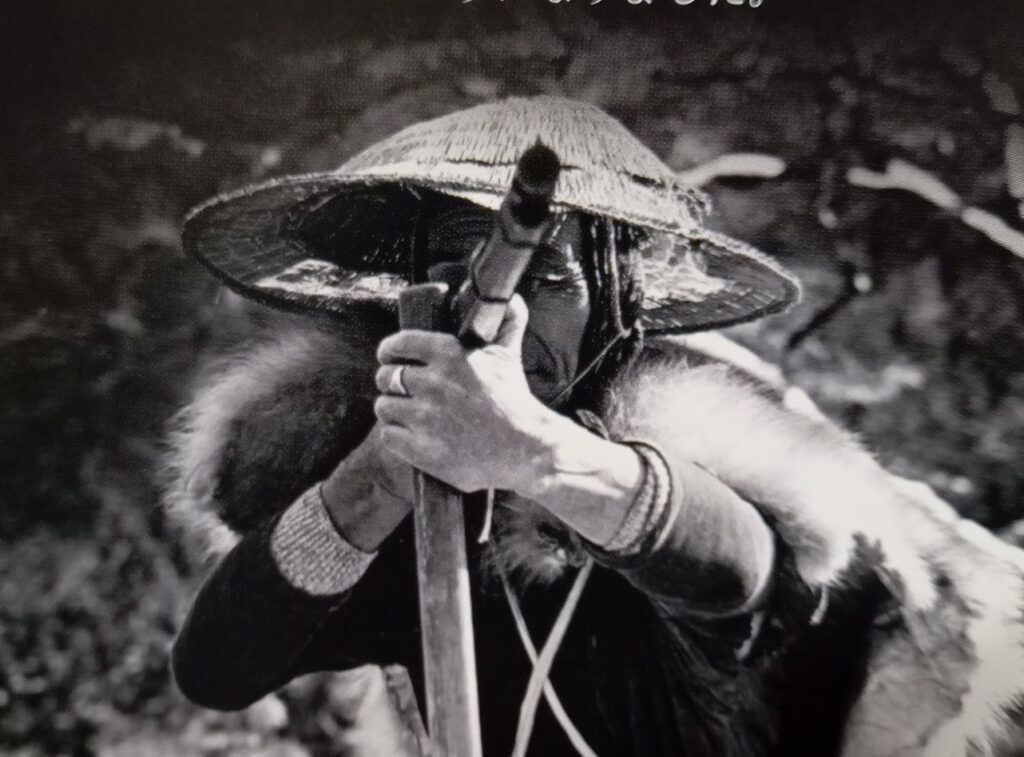

マタギとは東北地方を中心に山間部で暮らし、豊富な知恵や経験を生かしてクマをはじめ、シカ、キジなどを狩猟する人々のことをいいます。

マタギは古い時代から、山での狩りを生活の糧としてしてきましたが、その狩猟方法は独特で自己を律する厳しい戒律や山神様への信仰、儀式や風習を大切に守ってきました。

このようなマタギの精神が今でも根付いている地域が「阿仁地方」で、マタギ発祥の地と言われています。

春から秋の間は農業などの職業で生計を立て、冬の始まりになると山奥に入り、山小屋を拠点としてクマやシカ、ウサギやムササビなどを狩猟していました。

マタギの語源

マタギの語源はさまざまな説があります。

雪深い山谷を萱(カヤ)やススキにすがって猟をする意味のアイヌ語「またうんぱ」から出た説。

人間でありながら鬼のように強いことから又鬼と呼ばれるようになった説。

旅マタギという言葉があるように、狩猟をするため北は樺太、南は長野や富山、奈良地方まで歩いたマタギも多くいました。このようないくつもの山々をまたいで歩いたことからマタギとなった説。

どの説も古い歴史があることが分かりますね。

マタギの歴史

マタギの歴史は古く、マタギの開祖 盤司盤三郎(ばんじばんざぶろう) がマタギの頭領となった話から始まります。

このお話は今から1200年も大昔、850年頃の平安時代、清和天皇の頃と言われています。

それ以来、マタギたちはその由緒を巻物に納め、門外不出の秘録として盤司盤三郎(ばんじばんざぶろう)を山神様として崇拝しています。

時代とともにマタギの生活スタイルや道具は変わりました。

今ではほとんどが狩猟以外の仕事を持っている兼業マタギです。

ですが、自然を崇拝し、狩猟文化を守るマタギの精神は現在も阿仁地方に根付いています。

マタギ犬と秋田犬

秋田犬のルーツ

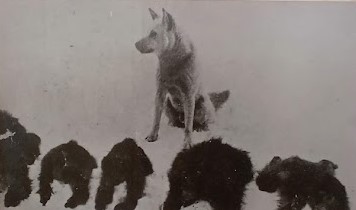

秋田犬の祖先は秋田マタギ犬と呼ばれていて、今よりも小さく中型の猟犬でした。

秋田マタギ犬とは、マタギが狩りをするときに一緒に付いていき、狩猟のサポートをする犬のことです。

「立ち耳」「巻き尾」の秋田犬の特徴を持つ犬で、雪が付くので毛は短い方が好まれていました。

雪深い山岳地帯でも疲れることなく走り回れる体力を持ち、大型の動物にも勇敢に立ち向かう闘争本能を持った性格だったそうです。

狩猟犬としての秋田マタギ犬

獲物を多く獲れるかどうかは犬次第とも言われるそうです。

マタギは子犬から育ててマタギ犬として訓練を積み重ねます。

様々な狩猟法方法がありますが、その一例をご紹介します。

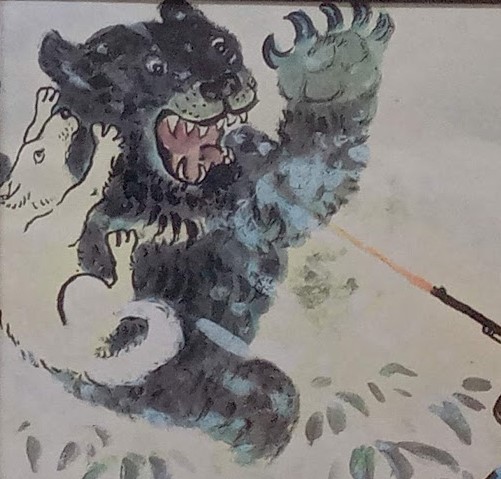

クマを獲る際は、犬がクマを追いかけクマが木に登り、その下で犬が見張っています。

クマは下にいる犬のことばかり見ているので、ほぼ100%の確率で狩猟することができます。

穴の中にいるクマの居場所を教えてくれたり、よく利く鼻でバンドリ(ムササビ)やテンの居場所を教えてくれました。

カモシカを獲る場合、犬がカモシカと奮闘しながら山の上の方へと追いやるそうです。

そのうち雪が深くなり、カモシカが前に進めなくなったところをマタギが捕まえます。

撃ち落とした鳥が水に落ちれば、泳いでくわえて持ってきてくれます。

獲物を見つけても無駄に吠えることなく、マタギに分かるようにシンシンと鼻を鳴らして教えてくれます。

また、狩りをするだけでなく、マタギが狩りの途中で怪我をしたり動けなくなった場合、犬が先に家に帰って家の人を迎えにこさせました。

マタギがクマに襲われそうになったときは、犬がクマを攻撃したり意識をそらしてマタギを守りました。

逆に犬が危険な状況にある場合は、マタギが犬を守りました。

お互いに助け合って狩猟していたんですね。

マタギ犬との生活

マタギはマタギ犬を家族と思い、子犬の時から生活を共にし、マタギ犬として成長するよう毎日訓練を積み重ねます。

モノを投げて持ってこさせたり、抱きかかえて水の中に入れることで水に慣れさせます。

犬が自分で獲ってきた小鳥やウサギを飼い主の元にくわえて持ってきても、自分では絶対に食べません。

家の家畜には手を出さない、ということを教えます。

狩りで山小屋に寝泊まりする際、寒い夜は背中で暖を取り合い寝ます。

マタギ犬は言葉一つでコミュニケーションが取れる良きパートナーなんですね。

まとめ

いかがだったでしょうか?

マタギと秋田マタギ犬についてまとめました。

何か発見があれば、これからも更新していこうと思います。

- マタギとは秋~春に山岳地帯で狩りをする人々のことである

- マタギの開祖は盤司盤三郎(ばんじばんざぶろう)である

- 秋田犬はマタギ犬と呼ばれていた

- マタギ犬は狩猟を手伝い、飼い主を守った

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3be2956b.089f23d3.3be2956c.9bfa7ec3/?me_id=1198179&item_id=10003855&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fikeshoo%2Fcabinet%2Fkumagewappa%2Fshamoji%2Fringcup_title.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)