秋田犬は昭和6年、日本で初めて天然記念物に指定された犬です。

天然記念物に指定されている日本犬6種類の中で唯一の大型犬です。

飼い主への忠誠心や愛情が深く、警戒心が強いことから番犬にも向いている犬種です。

また海外でも人気がある犬として世界中の愛犬家に飼育されています。

そんな秋田犬ですが、どのような歴史を歩んできたのでしょうか?

私の想像を超えた波乱万丈な秋田犬の道のり、その歴史についてまとめました。

秋田犬のルーツ

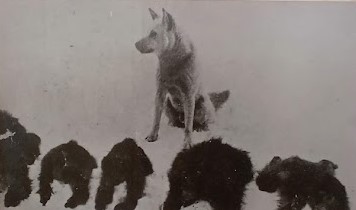

秋田マタギ犬

秋田犬といえば大型犬というイメージが現在はありますが、もともとの秋田犬の原型となるものは今よりも小さく中型の猟犬でした。

マタギと一緒に山に入って狩猟をしていたことから、秋田マタギ犬と呼ばれていました。

上の写真「秋田マタギ犬」のように、「立ち耳」「巻きしっぽ」の特徴を備えていました。

体の大きさは違いますが、秋田マタギ犬は現在の秋田犬とほぼ変わらない容姿と言えますね。

その他の特徴といえば、短い毛並みです。

マタギが雪山で狩りをするときに連れて歩く犬は毛並みが短い方が好まれていました。

なぜかというと毛が長いと雪が毛にダマになって付くからです。

秋田マタギ犬は雪の深い山岳地帯でも疲れを知ることなく走り回れる体力を持ち、クマなどの大型の動物にも勇敢に立ち向かう闘争本能を持った性格でもありました。

マタギと秋田マタギ犬の記事はこちらご覧ください。

江戸時代~闘犬文化のはじまり

各種の文献資料によると、秋田犬発祥の地である大館、その大館城主(佐竹西家)は、武士の士気を養うとして闘犬を好んだと言われています。

大館城主だけでなく、当時武士たちは闘犬や闘鶏を好んだ風習がありました。

白神山地や阿仁森吉地域、奥羽山脈といった大館の周りの山々では狩猟に優れたマタギがおり、マタギ犬が存在していました。

大館城主は狩りに出かける際、闘争心の強いマタギ犬を連れて帰り、闘犬用に飼いならしたと言われています。

当初は中型犬だったマタギ犬に強さと大きさを求めたことによって交配が進み、大館犬という大型の犬種が輩出されました。

当時大館犬と呼ばれた犬が、後の秋田犬となります。

明治時代~闘犬文化と秋田犬

明治時代になると、闘犬を楽しむ文化は民衆の間にも広がりました。

祭りごとや冠婚葬祭などの集いがあれば自分が飼っている犬を連れていき闘わせる風習があったそうです。

ついには大館市街地に闘犬場が設置され、公的に披露されるほど娯楽化されました。

より強く、より大きい闘犬を、という時代の流れで強い犬種との交配が第一という考えに重きを置かれるようになったため、秋田犬が本来もっている純血度は低くなっていきます。

また、明治維新後は海外から様々な犬種が輸入されてきました。

当時の犬は放し飼いが普通だったため、西洋犬との交配が繰り返されることになりました。

明治時代は秋田犬に限らず日本犬そのものの雑種化が進みました。

大正時代~秋田犬の絶滅の危機

西洋犬との交配

闘犬が盛んに行われていた大館、大正時代の始めに闘犬のイベントとしてやってきたケンカの強い土佐闘犬に秋田犬は惨敗します。

土佐闘犬とは四国犬にブルドックや超大型の西洋犬の血を混ぜた犬種で、当時の秋田犬よりもはるかに大型、口は大きく噛まれても致命傷を負いにくいように皮膚はたるんでいます。

土佐闘犬もまた当時の土佐藩で盛んだった闘犬文化の影響から交配改良された犬でした。

闘犬の飼い主たちは少しでも強い犬を作り出そうと、秋田犬とケンカが強い土佐闘犬との交配を重ねました。

それにより秋田犬の特徴であった「立ち耳」「巻きしっぽ」が失われて土佐闘犬のような容姿にに変わっていきます。

このような犬は「新秋田」と呼ばれました。

さらに色々な大型の西洋犬との交配が進められていくにつれて、秋田犬の原型である姿を持つ犬はごくわずかになってしまいました。

保存運動

日本犬と西洋犬との交配が進むに対して、日本犬の血統を保存しなければいけないと言い、活動した人々も現れてきました。

その第一人者が斎藤弘吉(さいとうひろきち)先生です。

弘吉先生は絶滅寸前にまで追い詰められた日本の在来犬を守るため、全国を歩き回り調査研究を行いました。

また日本犬保存会を設立します。

彼がいなければ、絶滅した日本犬はさらに多かったことでしょう。

秋田犬においても同じく西洋犬との交配が進むことに逆らって、秋田犬の血統を保存しなければいけないという認識が広まりました。

こうして秋田犬の純化~戻し交配の活動が始まりました。

日本犬保存運動で活躍した一人である渡瀬庄三郎博士は日本犬の危機と保存の重要性を講演や書誌で訴えました。

大正9年(1920年)頃、当時の行政機関から要請を受けた旧東京大学の渡瀬博士は、秋田犬の調査を行うため大館に訪れます。

おそらく秋田犬を天然記念物に指定するための調査だったと思われます。

しかし大館でも秋田犬の雑種化が著しく進んでおり、立ち耳、巻きしっぽを備えた秋田犬は数えるほどしかいなかったため、秋田犬の天然記念物の指定は見送られました。

その結果を知った当時の大館町長は危機感を抱きます。

本来の秋田犬を取り戻すため、秋田犬の祖先であるマタギ犬との戻し交配を行う活動が本格的に始まりました。

昭和~秋田犬の保存運動

闘犬取り締まりの警視庁令が発令されたこと、秋田犬が天然記念物の指定を受けようとしていることから、闘犬から秋田犬保存へと転向する愛犬家たちが増え始めます。

流れが変わってきましたね。

昭和2年(1927年)には大館町長、大館中学校の教員であった小野進(おのすすみ)氏を始め、各著名人の協力のおかげで「秋田犬保存会」が設立されました。

そんな中愛犬家の努力が実り、昭和6年(1931年)、ついに秋田犬が日本で最初の国の天然記念物に指定されました。

翌年の昭和7年、渋谷のハチ公が新聞記事に載せられて秋田犬の存在が全国的に知られるようになりました。

保存会の会員数も増え「日本犬保存会」も設立されたことにより、甲斐犬、紀州犬、越の犬、柴犬、土佐犬、北海道犬が天然記念物に指定されました。

太平洋戦争~秋田犬の大ピンチ!絶滅の危機

しかし昭和12年、日中戦争が勃発。秋田犬の純化が安定し始めた矢先のできごとでした。さらに昭和16年、太平洋戦争が始まり、またしても秋田犬に存続の危機がおとずれます。

戦争中は軍用犬以外の犬には捕獲命令が出されました。

秋田犬もまた軍隊の防寒衣料用の毛皮にする目的で捕獲され、食用としても狙われるようになりました。

食糧難の時期にたくさん食べる大型の秋田犬を飼うことなど論外、世間から非難される対象になりました。

実際に犬に食べさせるほどの食料などなかったと思います。

人の目があるところでは飼えなくなった犬をへき地や山奥の猟師にたくすなど、秋田犬を隠す人もいたそうです。

また、捕獲を免除される目的で軍用犬のジャーマンシェパードドッグと交配させた飼い主もいました。

|

|

終戦後~秋田犬の復活にむけて

終戦後、生き残った秋田犬はわずか、特徴を備えた数は20頭あまりだったようです。

戦争を終えて、再び秋田犬の復活が始まります。

終戦から2年後の昭和22年(1947年)、大館市で「秋田犬保存会展」が開かれました。

出展された秋田犬は35頭でした。

秋田犬保存会の資料によると、令和4年に発行した年間の血統書は約3,000頭となっています。そのうち1,000頭が海外で暮らしている秋田犬です。

昭和40~50年は45,000頭だったのをピークに、年々減り続けています。

海外でも人気がある秋田犬

戦争中、日本に駐留していたアメリカの兵士にも人気が高かった秋田犬、戦争が終わると日本から秋田犬を連れて帰りました。

この時の秋田犬は独自の進化の道を歩み、「アメリカンアキタ」と呼ばれる犬種になりました。

現在は純血の秋田犬がヨーロッパ諸国、台湾、中国など世界各地で愛犬家に飼育されています。

まとめ

秋田犬を始め日本犬の保存を訴える声がやまないのは、たくさんの魅力があるからだと思います。

ものごとを静かに見つめるつぶらな瞳、丸みのある顔で柔らかい表情にピンと立った耳。

寒い冬にも耐えられる優れた毛なみ、力強い意思を感じさせる立ち姿はまさに日本の歴史とともに生きてきた犬であることを表現していると思います。

性格も優しくて情に厚く忠実、信頼関係を大切にする習性をもっています。

昔から日本人が大切にしてきた精神、こころづかい、人に対する敬意、そのような心を秋田犬も持っていると言えるのではないでしょうか。

波乱万丈な道のりを乗り越えてきた秋田犬。

そんな秋田犬の未来は明るいと思わずにはいられません。

秋田犬保存会、ブリーダーさん、愛犬家、そして秋田犬の更なる発展を願っています。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/404ecf71.616fec1c.404ecf72.688abb11/?me_id=1409161&item_id=10000162&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnswshop%2Fcabinet%2F09017179%2F09518453%2F10402006%2Fcwta-001-a.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)