渋谷駅に隣接する「忠犬ハチ公像」の前は多くの人でにぎわっています。

11年間の生涯の多くを渋谷駅前で過ごしたハチ公は、晩年にかけて多くの人々に愛される犬となりました。

優しい心の持ち主だったハチ公はどのような人を愛し、どのような人に愛されたのでしょうか。

そんな人々についてまとめました。

上野英三郎博士(うえのえいざぶろう)

上野英三郎博士とは

上野英三郎博士

上野英三郎(うえのえいざぶろう)博士はハチ公のご主人となる人です。

明治4年12月、現在の三重県津市で生まれました。

15歳で東京農林学校に入学し、現在の東京大学農学科を卒業後、大学院へ進学します。

大学院卒業後は農業土木の研究を行い、各地でこれから目指すべき農業の指導を行ったり海外へ留学するなど熱心に日本の農業土木の発展に力を注いだ人でした。

東京帝国大学に農業土木の専修コースを作ったことから、現在の東京大学の農業工学科のルーツを作った人と言われています。

ハチ公との出会いは52歳、上野博士の「秋田犬を飼いたい」という強い要望により、かつての教え子のつながりで大館市からハチ公を夜行列車に乗せて家族として招き入れました。

しかし、上野博士は53歳の時、突然大学で在勤中に亡くなってしまいました。

ハチ公がやっと2才になろうとしている頃のこと、わずか17か月の付き合いとなってしまいました。

どれくらいハチ公を可愛がったか

上野博士は愛犬家でハチ公だけでなく洋犬、和犬と何匹も犬を飼われていましたが、ハチ公のことをとりわけ可愛がったと言われています。

ハチは1才になるまでは病弱で特に胃腸が弱く元気に走り回ることができませんでした。

上野博士はハチを飼う以前から何匹かの秋田犬を病気によって失っていたため、ハチ公を死なせてはいけないと一生懸命看病しました。

ハチのお腹を温めてやり、冬の寒い間は家の中に入れて上野博士のベッドで寝かせてあげました。

博士が仕事から帰宅するとまずハチ公を抱き上げ、居間の火鉢のそばに一緒に座るのが習慣となっていました。

大きな音が嫌いなハチが怖がっていると抱っこして「怖くないよ」となだめたり、上野邸でのお花見では、前の日にハチと一緒にお風呂に入りその晩は同じ寝室に寝かせ、花見の最中はずっとハチを膝の上に乗せていました。

このように上野博士に可愛がられたハチ、先生の愛情を一心に受け止め、大変幸せな毎日だったと思います。

渋谷の忠犬ハチ公の生涯についてはこちらをご覧ください。

上野博士が残したもの

研究内容が未来に行き過ぎていて周りがついてこれない上野ビジョン

上野博士の研究は農業土木学というもので、日本の農業土木学の創始者だと言われています。

上野博士は農地を自然災害による水害のから守るために区画整理し、農業で使う水路を整備し、効率的に農業の質を上げ、生産量を上げようと唱えた人でした。

ただ、上野博士が言っていることは当時の人たちにとっては早すぎた理論だったため、なかなか受け入れられることがありませんでした。

しかし上野博士が育てた技術者たちは、関東大震災の復興において、農地改革の技術を活かし日本全国で活躍しました。

現在の農業で農地改革が行われ、区画整備されているのは上野博士の理論にもとづいたものだとされています。

日本で初めての農業土木学者である上野博士は、教育者としての功績もすばらしいものでした。

上野博士の人望の厚さは教え子たちが資金を集めて残された八重子夫人のサポートをしたり、博士の墓とハチ公の碑を建てたことからもわかります。

小林菊三郎・友吉

小林菊三郎さん・友吉さんとは

上野博士が急逝(きゅうせい:突然亡くなること)されてからハチ公のお世話をした人です。

菊三郎さんと友吉さんは兄弟で菊三郎さんが兄、友吉さんが弟、共に植木職人として働いていました。

ハチを死ぬまで預かった犬好きの植木職人、第二のご主人とも言われています。

小林菊三郎さんとハチ

上野先生が亡くなったため、今まで暮らしていた家を出なければいけなくなった上野博士の伴侶・八重子夫人を始めとするその家族。

上野博士の家族はそれぞれの場所で生活することとなります。

八重子夫人の居住先はハチを飼えるような環境でなかったため、ハチはしばらく八重子夫人の親戚宅に預けられることになりましたが、居場所がなかなか定まらなかったハチでした。

そんな中ハチ公を想い、お世話をしたのが小林菊三郎さんとそのご家族です。

小林菊三郎さんは明治30年10月、埼玉県児玉郡にて生まれました。

上野先生の邸宅の庭師として働き、仕事を終えると上野先生宅でお風呂に入り夕食をご馳走になるほど上野博士に大変可愛がられ、菊三郎さんもまた上野博士のことを慕いました。

上野博士は菊三郎さんが植木職人として独立したり、得意先を増やすサポートをしました。

もちろんそれは菊三郎さん、友吉さんが優れた植木職人であったからです。

2人は明治神宮の植木を手入れする松楽会員を25年間も務めました。

皮膚病にかかったハチ公の看病

ハチがひどい皮膚病にかかってしまったときのこと、もう助からないかもしれないという話もありましたが菊三郎さんたちは諦めずに看病しました。

皮膚病独特の臭いがあるにも関わらず、傷んだ患部に豆腐のにがりを薄めたものを塗ってあげ、皮膚を再生させる処置を施しました。

賢明な手当ての甲斐あってハチは奇跡的に回復しました。

菊三郎さんとハチの関係

子犬のハチが大館駅から夜行列車に乗ってきた時、上野駅まで迎えに行ったのは菊三郎さんです。

ハチが来る前から上野博士宅の植木職人として働いていた菊三郎さんは子犬の頃からハチを可愛がり、お互い親しい間柄でした。

ハチの小林宅での生活が始まると、渋谷駅へ行く日課は正確に行われていました。

小林宅を出るのは毎日午前9時ごろで、しばらくすると戻ってきます。

夕方は4時ころに出かけ、戻るのは5~6時でした。

これは上野博士の朝出かける時間と夕方の帰宅時間でした。

小林宅の前でハチが合図をすると、待っていた小林家の誰かがトビラを開け中に入れるという毎日でした。

職人気質であった菊三郎さんと、落ち着き払い愛想を振りまかないハチ公は無口というところで似た者同士であり、じゃれ合わなくてもお互い強い絆で結ばれていたのかもしれません。

ハチは一代一主という一人の飼い主に一生仕える忠誠心を持っていました。

ハチの主は上野博士。

その信念を菊三郎さんは理解した上でハチを可愛がったのでした。

「ハチ」の名はやたらつけさせねぇ

とは菊三郎さんが残した言葉です。

斎藤弘吉先生(さいとうひろきち)

斎藤弘吉先生とは

弘吉先生はハチ公を有名にした人です。

昭和7年10月、朝日新聞に「いとしや老犬物語」という記事を投稿したことで渋谷駅のハチ公は忠犬として有名になりました。

斎藤弘吉先生

明治32年8月、山形県鶴岡市の裕福な呉服屋の家庭に生まれ育ちました。

東京美術学校(現在の東京芸術大学美術学部)に入学し油絵を専攻しましたが才能はそれだけで終わらず、日本建築・造園を始めとする芸術や古美術に関する仕事に携わっていました。

東京芸術大学を卒業後は弘前市の野砲第八連隊に入隊しましたが、健康を損ない除隊。

除隊後の病気療養中に日本犬を飼おうと思い立ち、日本犬を探し回りましたがコレだと思う日本犬がいないことに気が付きます。

弘吉先生は日本犬が絶滅の危険にさらされていることを知り、日本犬の保存活動を行い日本犬に関する研究を行いました。

ハチ公との出会い

一番最初に弘吉先生がハチ公に会ったのは上野博士が勤めている駒場の大学の校門前でした。

まるまると肥った立派な秋田犬が後ろ足で耳を掻いているところを見かけ、あまりにも見事な姿に弘吉先生は足を止めます。

そしてハチ公を眺めながら「犬を飼うならこのような犬を飼いたい」と思いました。

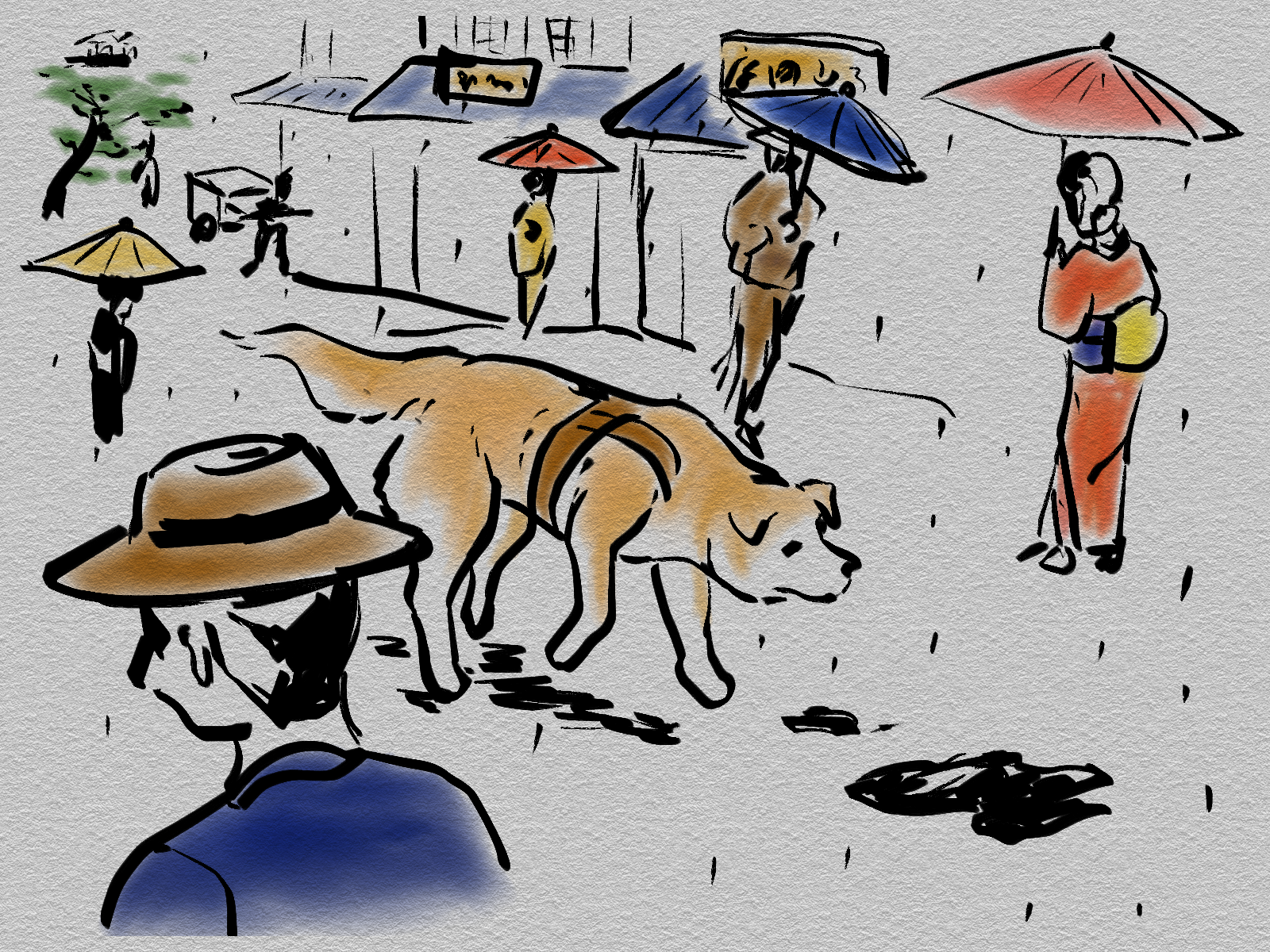

それから約3年後の1928年(昭和3年)、弘吉先生とハチ公は再会します。

弘吉先生がバスの中から渋谷駅の近くを歩いているハチを見つけました。

この時期、弘吉先生は犬の戸籍を作る活動に尽力していたこともあり、「あ、あの立派な犬」と思いバスを下車しハチ公の跡を追いました。

ハチ公が帰った先は当時飼われていた小林菊三郎さんの家でした。

小林菊三郎さんは上野博士邸宅の庭の手入れをしていた人で、この方もまたハチ公のことを大切に思い育てた人です。

弘吉先生は菊三郎さんからハチ公の生い立ちを聞き、それ以来ハチ公を見守るようになりました。

ハチを一躍有名にした弘吉先生の記事

渋谷駅で主人の帰りを待っていたハチでしたが、事情を知らない人たちがハチのことを邪険に扱っていることを知り、心を痛めた弘吉先生は「ハチの事情を知り、大切に接してもらいたい」との願いからハチを紹介する記事を朝日新聞に投稿しました。

いとしや老犬物語

今は世になき主人の帰りを 待ちかねる7年間

この記事がきっかけでハチは忠犬ハチ公として一躍有名になります。

記事の内容—–

東横電車の渋谷駅、朝夕真っ黒な乗り降り客の間に交じって人待ち顔の老犬がある。秋田雑種の今年に入って11才のハチ公は犬としては高齢だが、大正15年の3月に大切な育ての親だった駒場農大の故上野教授に逝かれてからありし日のならわしを続けて、雨の日雪の日の7年間をほとんど1日も欠かさず、今はかすむ老いの目をみはって帰らぬ主人を待ち続けているのだ。

ハチ公にとっては主人の死などはあり得ない事実に違いないのだ。通りがかりの人々もいつしかこの事情を知ってハチ公の心根をあわれみ、売店でこま切れや何かを買い与えてなぐさめてゆく人もいる。

浅草あたりの人が一度上野教授の家からハチ公をもらって飼ったことがあるそうだが、渋谷の土恋しくその日のうちに戻ってきて、今では近所の植木屋さんが飼い主となり、ハチ公の死後の埋葬料まで決まっているという話。

この人気者のハチ公の、もう一つの素晴らしいところがけんかの仲裁。弱いものいじめをしている犬がいると、ハチは黙ってその巨大な背中をケンカの真ん中へ割り込んでいく。それでもきかぬ強気の犬に対してはひと噛み。だが、相手がしっぽを巻いて逃げていくのを追いかけることをしない。とは、ちょっと風変わりな親分である。

—–

といった記事が昭和7年10月に朝日新聞の記事として載りました。

いくつか史実と異なる部分もありますが、このような内容の記事でした。

史実と違う点

・東横電車の渋谷駅 → 山手線の渋谷駅

・秋田雑種 → 秋田犬(弘吉先生が間違えたものではなく、新聞に直接載せた記者が間違えたもの。左耳が垂れていたことから勘違いし雑種と書いたが後に訂正された)

・大正15年3月 → 大正14年5月

・7年間 → 5年間

・埋葬料 → 埋葬料は決まってない。小林さんはハチ公の食費、予防接種など飼育に必要なお金を八重子夫人に請求したことはない。

ハチの銅像と剥製

弘吉さんは渋谷のハチ公銅像を作る橋渡しをしました。

銅像を作った安藤照彫刻士と斎藤弘吉先生は同時期に東京美術大学に在学していたことから、2人は前々から顔見知りでした。

安藤照さんがハチ公の銅像を作りたいを弘吉先生に申し入れ、弘吉先生が菊三郎さんに話を通しました。

銅像を完成させるまでは世間といささか揉め事もありましたが、弘吉先生の尽力によって完成することができました。

弘吉先生は、ハチの生存中に体の各部を細かく計測していました。

ハチが亡くなった後に剥製が作られることが決まり、その際は弘吉先生のハチの生体測定値を元にして作られました。

剥製を作った坂本剥製師は自他ともに認める技術を持っており、完成品は傑作品と言われました。

弘吉先生が残したもの

弘吉先生は日本犬保存会を創立した人で、日本から消えようとしている日本犬を残すため、日本犬の保存に貢献した人です。

この人がいなければ現在の日本犬の姿はないのではないかと思っています。

弘吉先生は日本中を歩き回り、犬戸籍を作り、日本在来犬を飼っている飼い主同士が知り合うことで日本犬の血統を守ろうと考えました。

さらに弘吉先生は日本犬の祖先、犬のルーツについて研究した人でした。

当時DNA鑑定など存在しなかった時代に犬とオオカミとの関係について唱え、骨格等を計測し本を出版したその本はあまりにも専門的過ぎて、当時は誰からも理解得なかった内容だと言われています。

安藤照彫刻家(あんどうてる)

安藤照先生とは

安藤照さんは渋谷のハチ公像を作成した人です。

明治25年、鹿児島市で生まれました。

斎藤弘吉先生と同じ時期に東京美術学校(現在の東京芸術大学美術学部)に入学し、彫刻において在学中から展覧会に出展、数々の賞を受賞します。

銅像研究のために欧州へ渡るなど、才能にあふれた彫刻家でしたが東京大空襲により惜しくも命を落としてしまいました。

渋谷のハチ公像の他の代表作としては鹿児島市の西郷隆盛像が挙げられます。

ハチとの出会い

安藤照さんが渋谷駅付近を歩いていた時、目に留まったのは少し先から自分のところに歩いてくるハチでした。

ハチは安藤照さんの前まで来ると前足を伸ばしてどっかりと座ります。

その雄大さに安藤照さんは見とれてしまいました。

この犬がハチだと気付いた安藤さん

「これがあの有名なハチ公だな」と叫び、頭や体をなでてあげます。

ハチのことを好きになった安藤さんは毛並みや肉付き、骨格の感触を思い出しながら、ハチを彫刻にしてみたいと思ったのでした。

ハチをアトリエへ

安藤さんと斎藤弘吉さんが東京美術学校を通して友人だったことから、ハチが銅像になるのに時間はかかりませんでした。

弘吉さんからハチの身の上話を聞き、今は菊三郎さんのところで飼われているということを知った安藤さんはハチの真心に感激します。

ハチの彫刻を作りたいという気持ちを弘吉さんを通して菊三郎さんへ伝えたところ、菊三郎がさっそく安藤さんのアトリエに連れてきてくれました。

安藤照さんはハチを色々な形に座らせて眺めていましたが、やはり一番最初にハチと出会ったときの感動が忘れられず、その時の姿を彫刻することにしました。

そして昭和9年4月、完成した銅像の除幕式が行われました。

ハチを見守った多くの人たち

当時は、犬はどこでも放し飼いだったため、食用や毛皮用の目的で捕獲される犬が多くいました。

ハチも何度も捕獲されましたがその度に渋谷駅周辺の人たちが守りました。

代々木にある交番の巡査は捕まったハチを何度も取り戻しました。

駅そばにあった小学校の用務員さんは子どものように可愛がりハチの好きな食事を作りました。

菊三郎さんが忙しいときに代わりに遊んで運動させていた新聞配達員。

朝食や水を与えていた駅周辺の商店街、食堂を営んでいた人たち。

景気が次第に悪くなっていく中にも関わらず、名前を残さない優しさあふれる人たちが、ハチが有名でなかったときから「ハチ、ハチ」と言って可愛がっていたのでした。

八重子夫人(やえこふじん)

上野英三郎博士の伴侶となる方です。

ハチ公の幸せのため、ハチ公を守るために自分のことよりもハチ公の幸せを考えた人です。

ハチ公もまた生涯にわたって八重子夫人を慕い、彼女を愛しました。

まとめ

いかがだったでしょうか。

今回は忠犬ハチ公を愛し、ハチ公に愛された人々についてまとめました。

ハチ公と共に生き、愛した人たちは戦前、戦中、戦後という3つの世界を生きた人たちでした。

3つの世界その時々でハチは様々に評価されます。

お金目当てで利用されたこともありましたし、ハチの事情を知らずに非難する人もいました。

そんな中、ハチを愛し愛された人たちは、どんな世界にいてもハチ公の幸せを1番に考え思いやっていたのだと思います。

今回、大館に関係しているということでハチ公に注目して記事をかかせていただきましたが、犬と人の間にある愛情は大昔から確率されていたものであって、ハチ公とそれに関係する人々が特別愛情深かったということではないと思っています。

時代が戦争直前であったことや、日本犬や秋田犬の確立が危険にさらされた時代だったこと、きちんとした記録が残っていた時代だったからという理由からハチ公は誰もが知っている忠犬となりました。

犬を守るために尽力した人たちがいる反面、犬を利用した時代があったことを犬と人間の歴史をたどっていく中で知ることができました。

また、秋田犬だけでなく、柴犬、甲斐犬、紀州犬、四国犬、北海道県など細かく分類すると数多くの地犬が存在していることを知るとともに、このような日本犬の血統を大切にしなければいけないと思いました。

あわせて読みたい

渋谷の忠犬ハチ公の生涯についてはこちらをご覧ください。

秋田犬の歴史についてはこちらをご覧ください。