秋田県大館市の市街地に鎮座している「八坂神社」の紹介記事です。

八坂神社とは

八坂神社のご祭神はスサノオノミコトというとても強い神さまで、あらゆる災いを祓ってくれる神さまです。

スサノオノミコト

全国に八坂神社やスサノオノミコトを祭神とする神社は約2300社ほどありますが、総本山は京都の八坂神社と言われています。

京都の八坂神社は地域の人から「祇園さん」と親しみを込めて呼ばれています。

大館市の八坂神社の歴史

大館の八坂神社のご祭神もスサノオノミコトです。

創立年は811年(平安時代)のこと、下川沿村が始まったと同時に創立されたと言われています。

山城国愛宕郡(やましろこくおたぎぐん)の八坂神社よりスサノオノミコトの御霊を御分霊を奉納するという記述が残っています。

山城国愛宕郡(やましろこくおたぎぐん)とは京都府の八坂神社がある地域のことです。

当初は山城国の八坂神社で祀っていた牛頭天王(ごずてんのう)と同じ神さまを、大館の八坂神社でも祀っていました。

明治時代に入り、牛頭天王からスサノオノミコトを呼び名を変えて祀られるようになりました。

片山八坂神社由緒記

・811年 片山地内山子屋敷に創建

・1775年 山子屋敷から第二神殿跡地に移築

・1873年(明治6年) 下川沿村の村社として祀られる

・1911年(明治44年) 神明社・薬師神社・菅原神社・浅間神社を八坂神社に合わせて祀る

・1936年(昭和11年) 第二神殿跡地から現在地に移築

・2009年(平成21年) 創建1200年を記念して、社殿の改修を行う

祭られている神さま~スサノオノミコト~

牛頭天王(ごずてんのう)とは

大館の八坂神社、もとは牛頭天王堂(ごずてんのう)が祀られていたお堂でした。

牛頭天王もまた強い神さまで信仰してお祀りすると疫病を追い払う他、厄除け、病気平癒、縁結び、五穀豊穣など様々なご利益をもたらしてくれる神さまとして考えられていました。

牛頭天王は日本における神仏習合(しんぶつしゅうごう)の神さまで、仏教の要素がかなり入っていますが、結局のところ牛頭天王って神道として考えるとスサノオノミコトなんですね。

神仏習合(しんぶつしゅうごう)とは神様も仏様も同じ場所におまつりしていた江戸時代までの文化です。

大館の愛宕神社や弁天神社にもその名残りがあります。

ただ江戸後期から神と仏を分離するという思想が広まって、明治政府が神仏分離令を発動したことによって、神さまを一番に崇拝する世の中となっていきます。

日本の神々が一番だという、要はお寺が排除される流れになりました。

きっとこの神社も時代の流れから牛頭天王堂から八坂神社と呼称をあらため、ご祭神をスサノオノミコトにしたと考えられます。

スサノオノミコトはどんな神さま?

スサノオノミコトはイザナギという神さまが顔を洗ったときに鼻から出てきた神さまです。

お姉さんはアマテラスオオミカミ、お兄さんはツクヨミノミコトです。

スサノオノミコトはとにかく荒々しい神さまで、最初は悪いイメージで登場します。

海原を治める仕事をしないで亡き母に会いたいと泣いてばかり。

スサノオが泣くくだけで大地は揺れとどろき、世界が災厄の渦に巻かれていました。

また高天原(たかまがはら)にいるアマテラスに会いに行き、そこでもやんちゃ通り越して暴れます。

機織りの女神さまを亡き人にしてしまってアマテラスを苦しめたり、アマテラスと喧嘩したり誓約儀式をしたり大騒ぎでした。

詳しいことは日本書記に書いていますが、大騒ぎした報いで髪やひげを剃られ地上に押し戻されます。

スサノオノミコトは何をした?

ヤマタノオロチを退治した神さまです。

スサノオの話の中で色々ありますが、この話が一番有名なのではないでしょうか。

クシナダヒメという女神が生贄(いけにえ)にされるを守るため、ヤマタノオロチに強いお酒を飲ませて眠らせたその隙に退治しました。

こうしてスサノオはクシナダヒメと結婚しました。

クシナダヒメ

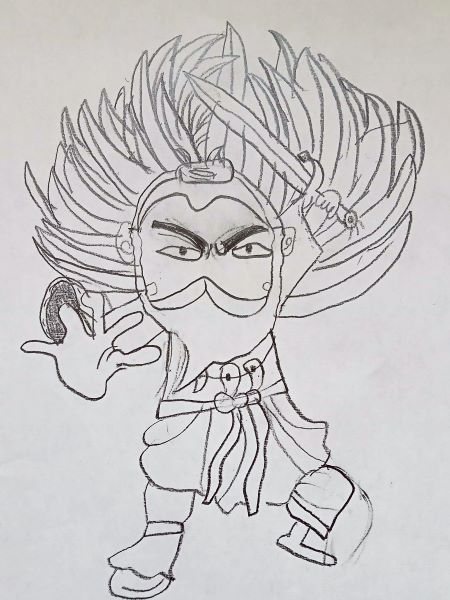

八坂神社~参拝~

拝殿の中に入れるということで上がらせていただきました。

拝殿内は色々な絵が掲げられていましたが、中でも迫力があるのはスサノオのヤマタノオロチ退治伝説の絵です。

拝殿内の扁額(へんがく)が幾つかありどれも古い歴史を感じます。

いくつかの神社を参拝させていただいてきて分かったのは、大正時代までの人々は生活の中で神仏と密接につながっていて、身近な存在だったのだろうということです。

ヤマタノオロチ退治伝説で一番好きな場面は、スサノオがクシナダヒメを櫛(くし)に変えて自分の髪に挿して戦ったところです。

ヤマタノオロチとはその名前の通り、八つの頭と八つのしっぽを持ち、八つの谷に渡るほど巨大でとても恐ろしい姿として記されています。

ヤマタノオロチのモデル、実は斐伊川(ひいがわ)という昔はよく氾濫を起こした川ではないかと言われています。

上の絵にも渦巻く水の中から大蛇が頭を出し、スサノオが戦っている様子が描かれていますね。

川が曲がりくねって濁流となって流れる様子が、ヤマタノオロチのイメージとなったのではという説があります。

斐伊川(ひいがわ)

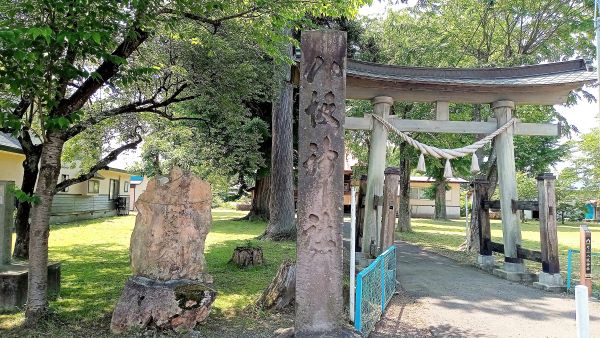

春は桜が境内を囲み、きれいです。

鳥居の横に鎮座している石碑。

月夜見命(ツクヨミノミコト)と刻まれています。なんか嬉しい。

ツクヨミノミコトはスサノオのお兄さんで、イザナギという神さまが顔を洗ったときに右目から出てきた神さまです。

月の神であり夜の神さまで「月を読む」という意味です。

太陰暦を使って暮らしていた昔の人々は、月の満ち欠けで田植えや稲刈り、漁業などを行っていたため月夜見命(ツクヨミノミコト)もまた多くの人々に親しまれていた神さまでした。

スサノオノミコト、ツクヨミノミコトのお姉さんであるアマテラスオオミカミ関する記事はこちらをご覧ください。

まとめ

いかがだったでしょうか。

今回は大館市に鎮座する八坂神社についてまとめました。

スサノオノミコトは荒々しく勇敢で頼もしい神さまです。

また別のエピソードからはとても愛情深い神さまであることがわかります。

そんなスサノオノミコトは日本神話の中でも人気のある神さまの一人です。

守るために戦い、自分を主張し表現し、叱咤激励することもある、優しく包むだけの愛情ではないこと。

これは私たちにとっても持たなければいけない一面であると思います。

今後、八坂神社を訪れる際はよりいっそう背筋を伸ばして参拝したいと思いました。