大館市釈迦内の実相寺(じっそうじ)の境内には「初七日山釈迦堂(しょなのかさんしゃかどう)」というお堂があります。

このお堂には、唐糸(からいと)という美しいお姫様を供養するための”釈迦如来像”がおさめられています。

唐糸姫とはどのような人物だったのでしょうか?

唐糸姫の釈迦如来供養像が、実相寺(じっそうじ)におさめられている理由とは?

そこには北条時頼(ときより)公と、唐糸姫のすれ違いの恋の物語がありました。

では、ご紹介します。

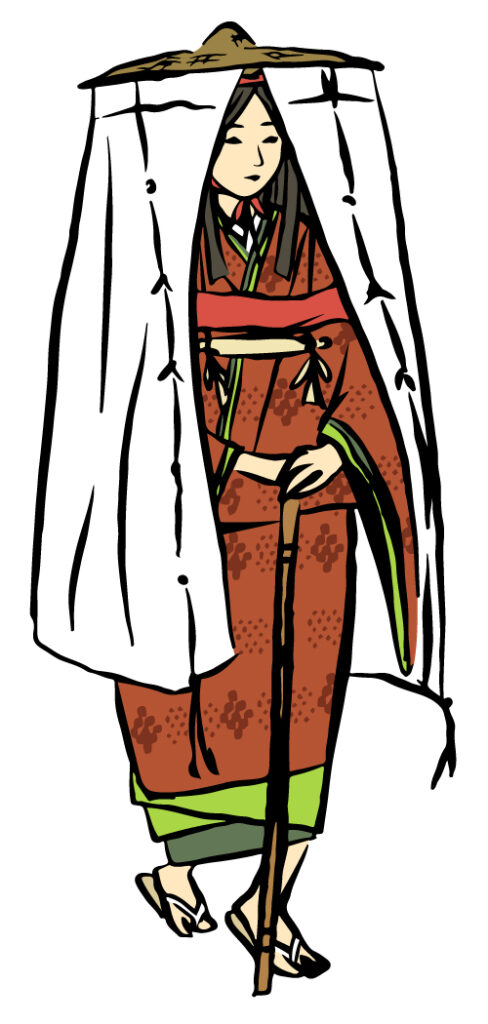

唐糸(からいと)というお姫様

時は鎌倉時代の中期のこと、大変美しく、教養を持った唐糸(からいと)という名前のお姫様が鎌倉にいました。

唐糸姫は、鎌倉幕府の政治の権力をにぎっていた北条時頼(ときより)公に愛された女性でした。

あまりにも時頼公からの寵愛を受けてしまったため、他の側室たちからねたまれ、嫌われてしまい、やってもいない罪をきせられてしまうことになります。

これが悲しい物語の始まりとなります。

ちなみに唐糸(からいと)とは絹糸のことで、美しい糸ということであり、その糸で織りあげた唐織の帯などが有名です。

北条時頼(ときより)とは

北条時頼(ほうじょうときより)とは、鎌倉幕府の最高権力者である第5代執権となった人です。

鎌倉時代の中期に活躍しました。

三つ鱗(みつうろこ)

北条氏と言えば、その家紋は三つ鱗(みつうろこ)です。

あとは、2022年にNHK大河ドラマで放送された「鎌倉殿の13人」の主人公”北条義時”、と”北条政子”が思い浮かぶのかなと思います。

俳優の小栗旬さん演じる北条義時でしたが、ドラマを通して、源頼朝が亡くなった後に13名のメンバーで物事を決める”十三人の合議制”があったこと、権力の奪い合い、駆け引きの様などを学びました。

”十三人の合議制”の体制をつくったものの、それも長くは続かず、実際はやはり北条政子と北条義時が最高権力を取っていたようです。

本ブログに登場する北条時頼(ときより)にとって北条義時は、ひいおじいちゃんに当たります。

歴史的に順番にみていきますと…

初代執権ー北条政子

鎌倉殿の13人では小池栄子さんが演じました。

言わずと知れた源頼朝の妻です。聡明で、強い尼僧です。

第2代執権ー北条義時(よしとき)

鎌倉殿の13人では小栗旬さんが演じました。

北条氏を幕府の事実上のトップに押し上げ戦い抜いた人です。

後鳥羽上皇を退け、武士が政権を握るという世の中を確立させました。

武家政権は江戸時代まで続くことになります。

第3代執権が北条泰時(やすとき)

鎌倉殿の13人では坂口健太郎さんが演じました。

泰時といえば御成敗式目(ごせいばいしきもく)。人柄が良く、武士貴族、庶民に好かれ、良い政治を行ったスゴーーーイ人です。

今では観光名所となっている鎌倉の都市整備も行いました。

第4代執権ー北条経時(つねとき)・・・時頼の兄

本来ならば、第4代執権を執るのは、第3代執権泰時の子である北条時氏(ときうじ)のはずでしたが、早くにこの世を去ってしまいました。

このとき時頼は5歳。

よって、時頼の兄・経時が第4代執権となりましたが、彼もまた23歳で病気によってこの世を去ってしまいます。

第5代執権ー北条時頼

今回主人公の時頼(ときより)が執権に就いたのは20歳の時でした。

時頼はおじいちゃんである3代執権の泰時に育てられました。

泰時の影響を受けてか、時頼もまた庶民のための政治を行い、泰時のように庶民たちから人気があった権力者だったと言われています。

民衆の土地を管理する地頭が、農民を苦しめないように法律を作って取り締まりました。

宗教心もあつく、30歳で引退し、出家しつつも政権も握っていました。

出家後は、身分を隠しながら全国行脚の旅にでます。

旅先で困っている人々を助けた…という伝説を持っているのが北条時頼です。

そんな時頼、その生涯は短く、神奈川県の最明寺(さいみょうじ)で37歳という若さで病死してしまいました。

唐糸姫と北条時頼との悲しい物語

では、唐糸姫と北条時頼の物語です。

1章 美しい唐糸姫

今から700年余り前、鎌倉時代中期の頃のことです。

第5代執権であった”北条時頼”が出家しつつも、時頼が実質的には政権を握っていました。

時頼には身の回りの世話をする7人ほどのの女性がいました。

そしてその女性たちの中で、美しく教養のある唐糸(からいと)姫のことをとても大事にしていました。

あまりにも唐糸が時頼に寵愛されてしまってため、他の女性たちから嫉妬され、妬み恨まれることになります。

そんな中、出家した時頼は

「鎌倉から遠い土地の様子を知りたい、地方の人々が何によって困っているのか知りたい」

という思いから、全国を歩きめぐる旅に出ることになりました。

時頼がいなくなったことを良い機会とした女性たち、唐糸へのいじめが始まりました。

女性たちは、唐糸のウソの悪い話を作っては、時頼の家来たちに吹き込みます。

ついに家来たちは、唐糸姫を流罪の刑にしてしまいました。

島流しというのは、死刑よりも過酷と言われるほど、死刑の次に重い刑なんだそうです。

時頼の家来と役人は、時頼にお断りを入れずに、唐糸を小さな船に乗せて、鎌倉の海から流してしまいました。

舟は当てもなく漂います。

おおこわい・・・

2章 たどり着いた最北の地

数日後、奇跡的に陸地に上がることができたのだと思います。

舟が打ち上げた場所は津軽半島の外ヶ浜という所でした。

唐糸にとって外ヶ浜は鎌倉とは全く違う世界に見えたことでしょう、人々の着るものや言葉も違うものがあったと思います。

また、外ヶ浜の人々にとっても唐糸姫は見たこともない美しい女性だったことでしょう。

身に付けているもの、着物を見て驚いたことでしょう。

唐糸が外ヶ浜に漂着して大騒ぎになっているところ、ある修験者が通りかかりました。

修験者もまた唐糸を見て、ただの人ではないと思いました。

「人間の姿をした化け物なのかもしれない」

という疑いをかけ、本当の姿を現した際には成敗するつもりで修験者の自宅に連れていきました。

その後、唐糸姫の身の上話を聞いた修験者、化け物説の疑いも次第になくなり、修験者の自宅がある青森県藤崎町で唐糸を妻として迎え入れることにしました。

鎌倉の都に比べると、津軽地方は働かなければ生きていけない場所でした。

修験者も唐糸のことをぞんざいに扱うことなく、大事にしたことでしょうが、唐糸にとっては慣れない厳しい仕事が続く毎日でした。

花のような唐糸でしたが、肌は日焼けをして黒くなり、体は痩せこけ、着るものもボロボロのありさまに変わってしまいました。

3章 再会

一方、時頼は僧侶の姿をして全国を歩き回っていました。

良い国を作るため、都から離れた土地の様子を自分の目で見て確かめるためです。

1262年、出家から6年後の夏のある日、時頼が津軽の藤崎町に着きました。

その時、唐糸は烏池(からすがいけ)で洗濯をしていました。

唐糸が気配に気が付いて顔を上げると、旅をしている僧侶・・・なんとその人は時頼であったのです。

相手側もこちらを気にしている様子に気が付き、唐糸は落ちぶれた自分を恥じ、笠で顔を隠しました。

時頼もまたハッとします。

洗濯していた女性を見かけるやいなや

「まさか、唐糸・・・?」自問します。

「いいや、唐糸は鎌倉にいるはずだ、ここにいるわけがない」と、自答します。

それでも気になる時頼、宿の主人にあの女性について尋ねました。

宿の主人は、彼女が去年の8月に鎌倉から小舟にのって漂着してきたこと、身分の高い側室であったけれども無実の罪を着せられ無理矢理流されてようやくたどり着いたこと。

今は修験者の妻となって細々と暮らしていることなど、唐糸の身の上を話しました。

それを聞いた時頼は、いよいよ唐糸姫であることに確信を持ちます。

あぁかわいそうに、私がいれば・・・

と、時頼は唐糸姫のことを今一度慕情します。

時頼は宿の主人を通して、唐糸に会いたいという気持ちを伝えました。

しかし唐糸は

「少しも忘れたこともないほど愛し合った昔のご主人さま、このような流人の刑の身になりましたが、もう一度会うことができてうれしく存じます。過ぎたあの日々のことを思うと自分を恥じ、時頼様の顔を見上げることができない身分になりました。どうか私の菩提をお願いいたします」

釈迦堂内説明書き参照

という手紙を書いて池に飛び込んで絶命してしまいました。

絶命した場所は、時頼と再会した烏池(からすがいけ)。

投身を知った時頼は深い悲しみにとても胸を痛めました。

そして唐糸姫の葬式を行い、ていねいに供養した後、津軽から鎌倉へ帰るために南へ下ります。

4章 大館~秋田~追善供養~

時頼が津軽から矢立峠を越えて、現在の大館市釈迦内に着いた日が、唐糸が亡くなってから7日目でありました。

そこで時頼は初七日(しょなのか)の追善供養を行うため、釈迦内地区の獅子が森から樹木を運んでもらい釈迦如来像を彫りました。

時頼は、彫った釈迦如来像を、釈迦内地区の権力者であった建部(たけべ)兄弟に託します。

建部兄弟は、時頼の依頼通り、小高い丘に釈迦如来像を納めた釈迦堂を建立しました。

釈迦堂は、唐糸が眠っている津軽に向けて立てられました。

二七日目(ふたなのかめ)、時頼は秋田の土崎地区にたどり着きます。

そこでも釈迦堂光明寺を建立し、仏像を安置し丁寧に法要を行います。

三七日目(みなのかめ)、仙北郡西木村にて三七日山阿弥陀堂を建立し、法要を行います。

このように時頼は7日ごとに49日を迎えるまで法要を行い、唐糸を弔いました。

5章 仏さまの元へ ~天界での再会~

時頼が亡くなったのはその次の年の冬、1263年のことでした。

仏道に対する信仰心があつかった時頼と唐糸、天界という同じ世界で再会できていることを願わずにはいられません。

釈迦内神明社

時頼が唐糸の釈迦堂を建立した場所は、現在の釈迦内神明社です。

長い間、地域の人々から釈迦堂がある場所として信仰されてきました。

「釈迦内」という地名になった由来でもあります。

釈迦内神明社

この文章の始めでもお伝えした通り、現在、唐糸の釈迦堂がある場所は、釈迦内の実相寺(じっそうじ)の境内にあります。

なぜ、釈迦内神明社から実相寺へ移ったかというと、明治時代に入り、政府が神仏分離令を発動したことによって、神さまと仏さま分離する思想を定着させたからなんですね。

神さまを一番に崇拝する思想から、唐糸の釈迦像は実相寺に移され、同じ台地内にあったお伊勢さまをを祀ることになりました。

お伊勢さまというのは伊勢神宮のことで、天照大神をはじめとする日本の神々のことです。

よって、神社の名前も釈迦内神明社となりました。

現在は、唐糸霊神も一緒に祀られています。

実相寺とは

唐糸の釈迦堂がある実相寺です。

釈迦内神明社からほど近くに場所にあり、立派な寺院です。

諸所お堂があります。

除夜の鐘もありました。

正式名は「大きな釣り鐘」「梵鐘(ぼんしょう)」と言います。

門お通りぬけ、すぐ左手に「唐糸の釈迦堂」がありました。

お堂の扁額(へんがく)には「初七日三山」

時頼が、初七日(しょなのか)の追善供養をした証しです。

中の扁額(へんがく)には「釈迦堂」と

北条氏の家紋である三つ鱗(みつうろこ)が印されていますね。

石造りの外側のお堂を入ると、古来からのお堂を拝見することができます。

その中には、時頼公のご位牌と、唐糸姫のご位牌と、お釈迦様がいらっしゃいます。

ここでは拝むのみにして、写真は控えさせていただきます。

時頼公のご位牌には

—-北條時頼公 最明寺殿道崇禅門 覚霊

唐糸姫のご位牌には

—-唐糸御前 善知婦人 淑霊

と書かれていました。

時頼公のご位牌にある最明寺(さいみょうじ)とは、時頼が出家したときや隠居したときのお寺の名前で、時頼は最明寺入道(さいみょうじにゅうどう)と呼ばれていました。

まとめ

いかがだったでしょうか?

今回は、大館では有名な唐糸姫伝説を紹介しました。

鎌倉時代というと遠い昔のことのように思われます。

お姫様が舟に乗せられ放浪し…なんて、伝説と言われるような話でしたが、釈迦堂は確かに存在し、二七日目(ふたなのかめ)は秋田の土崎、三七日目(みなのかめ)は秋田の西木村で法要された証が残っていることや、色々な証が残されていることから、調べていくうちに

「唐糸姫は実際に存在した人なのだ」

と思わずにはいられませんでした。

仏道に対する信仰心があつかった時頼と唐糸、どうか、天界という同じ世界で共に暮らせていますように。 合掌