渋谷駅に隣接する「忠犬ハチ公像」の前は多くの人でにぎわっています。

忠犬ハチ公とはどんな犬だったのでしょうか?

その生涯をまとめました。

ハチの誕生~幼少期

大正12年(1923年)11月、ハチは秋田県大館市で生まれました。

大正13年1月、ハチが生後50日ほど経った頃ですね、小荷物として夜行列車に乗せられて上野駅に到着します。

ハチのご主人となる人は上野英三郎博士(うえのえいざぶろう)です。

上野英三郎博士は帝国大学(のちの東京大学)の教授で、農業土木の発展に尽力した人です。

大の犬好きであった上野博士、「秋田犬を飼いたい」という強い要望により自分の教え子のつながりでハチを家族として招き入れました。

上野博士との幸せな日常

ハチは1才になるまで体が弱く、元気に走り回ることができませんでした。

そんなハチを上野博士は自分のベッドに寝かせ温め、一生懸命看病しました。

博士は仕事から帰るとハチを抱き上げ、火鉢の前に一緒に座っていたそうです。

当時、犬を家の中に入れることはめずらしいことだったので、いかに博士がハチを可愛がっていたかがうかがえます。

春に上野博士の自宅で行われる花見会では、上野博士がハチを膝の上に乗せて花見を楽しみました。

ハチの他にも洋犬含め、たくさんの犬を飼い可愛がっていた上野博士でしたが、ハチのことはとりわけ我が子のように可愛がったようです。

またハチたちはリールにつながれることなく広い自宅の庭を自由に走り回っていましたし、お手などの犬芸をしつけられることもありませんでした。

このことからハチたちは伸び伸びと生活していたことが分かります。

博士は、ハチと他の犬たちに通勤のお供をさせていました。

お供したルートは主に2通りで、自宅から帝国大学農学部(駒場)までの道のり。

もう1つは上野博士が出張するとき、自宅から渋谷駅までの道のりです。

ハチたちは夕方になると、誰からともなく上野博士をお迎えに出かけます。

その日の朝、博士を駒場で見送ったのか、渋谷駅で見送ったのか覚えているんですね。

ハチたちの飛びつきで上野博士の外着が汚れてしまいますが、大歓迎のハチたちを上野博士は喜んで抱きしめ自宅へと帰るというほっこり話が語り継がれています。

ハチにとってそれは幸せな毎日でした。

上野博士との別れ

強い絆で結ばれていた上野博士とハチでしたが、悲しい出来事が訪れます。

大正14年(1925年)5月、博士が大学で倒れ急死してしまいました。

この日、博士を大学へ迎えに行ったハチは博士に会えずに帰宅します。

博士の葬儀の朝には棺の下に潜って動かなかったそうです。

博士が亡くなった後、八重子夫人は知人の家へ引っ越すことになりハチを飼うことができなくなりました。

ハチは夫人の親戚宅へ預けられますが、そこでのご近所トラブルにより居場所を転々とします。

1年ほど経ち、八重子夫人が世田谷の一軒家で生活できるようになってからは、ハチも夫人のもとに呼ばれて一緒に暮らすことができるようになりました。

そんななか、ハチの姿が見えなくなることが続きます。

渋谷駅へ通うハチ公と第二のご主人

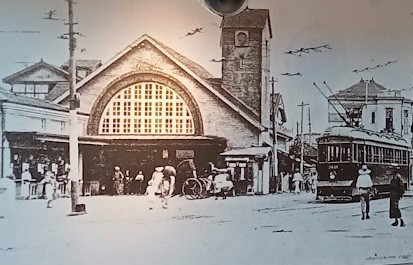

昭和初期の渋谷駅

ハチは、亡き上野博士を想って渋谷駅に通っていたのでした。

1年経っても何キロも離れた渋谷駅へ通うことを止めないハチでした。

八重子夫人もまたハチのことを我が子のように可愛がっていましたが、ハチの幸せを考え、渋谷に住む植木職人の小林菊三郎さんに預けることにしました。

小林菊三郎さんは上野博士の生前に親交があった人で、彼もまたハチのことを可愛がっていました。

昭和2年(1927年)ハチは小林家での暮らすことになりましたが、間もなく渋谷駅へ通い始めます。

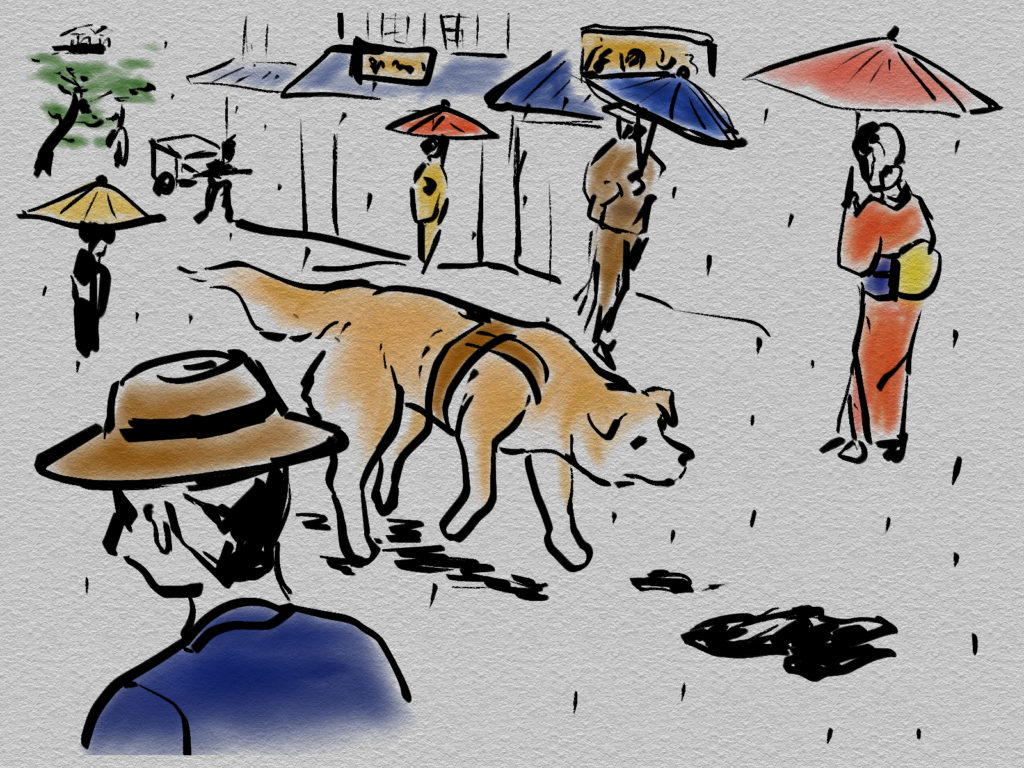

ハチは渋谷駅と元あった博士の家を行き来し、渋谷駅の改札口前に座り、博士の帰りを待ち続けました。

ハチの渋谷駅へ行く日課は正確でした。

小林宅を出るのは毎日午前9時ごろ、しばらくすると帰ってきます。

夕方は4時に出かけ、帰るのは5時から6時でした。

これは上野博士の朝出かける時間と夕方の帰宅時間でした。

ハチの生涯のうち後半は小林菊三郎さんの元で飼われることになりますが、ハチは小林家に大切にされました。

ハチが重い皮膚病にかかったときは小林家で一生懸命看病し、奇跡の復活と言われるほど回復します。

食用にと捕獲されそうになったハチを幾度も助ける小林家、と渋谷の人々。

体の大きいハチが改札付近に座ると、他のお客から邪魔者あつかいされたり、いたずらされることもありました。それでもハチは人間や他の犬に噛みついたり吠えたりしなかったそうです。

つらいことも多くありましたが、ハチを見守った人々も多くいました。

有名になるハチ公

昭和7年(1932年)、斎藤弘吉(ひろきち)さんがハチの存在を知り、ハチの記事を東京朝日新聞へ載せました。

いとしや老犬物語 今は世になき主人の帰りを待ち兼ねる七年間

この記事によってハチは瞬く間に忠犬として有名になり、ハチを応援し守ろうとする風が吹きました。

斎藤弘吉さん(ひろきち)は日本犬の保護活動を行っていた人で、ハチの悲しい境遇を多くの人に知ってもらい大切にいたわってもらいたいという思いから記事を書いたのでした。

また海外にも紹介されハチは世界的にも有名になっていきます。

ヘレンケラー氏もまたハチの存在を知って、秋田犬を飼いたいと願い、飼い愛でた人でした。

昭和9年4月、彫刻家の安藤照氏の願いがきっかけで、ハチ公銅像が渋谷駅前に作られることになりました。

除幕式にはハチもステージに上がり、観客席から大喝采を浴びたそうです。

しかし、年をとり体も弱くなったハチは

昭和10年(1935年)3月8日、病気によって駅から少し離れた場所で11歳4ヵ月の生涯を閉じました。

大好きな上野博士を待ち続けた10年間でした。

ハチの訃報はその日の夕方には各地に知れ渡り、銅像の前には2千人もの人が訪れ、お花やお菓子が供えられました。

上野英三郎博士、斎藤弘吉先生についての詳しい記事はこちらをご覧ください。

ハチの性格

犬の祖先はオオカミだと言われています。

また秋田犬のルーツは東北マタギ犬という犬種からきているとも言われ、古くからマタギの良き伴侶として狩りをする犬でした。

無駄吠えはなく、主人に強い忠誠心を持つ犬と言われています。

秋田犬であるハチはどのような性格だったのでしょうか?

ハチは駅前で博士を待っている最初の頃は乗客に邪魔だと蹴られたり、顔に落書きをされたり野犬に噛まれることがあったそうです。

でもそれに対して反撃することはありませんでした。

また犬同士や、犬の飼い主との揉め事が起こった際は、ハチが仲裁に入ったとも言われています。

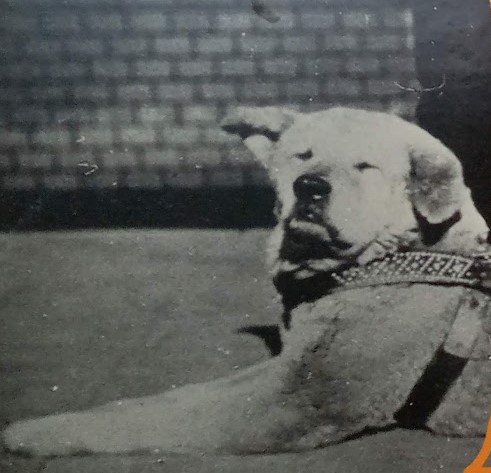

ハチの左耳が折れているのは、野犬に左耳を噛まれて負傷した時の傷です。

温厚であり、飼い主への忠誠心も忘れないという秋田犬の特性を持った犬だったんですね。

ハチの病気と死後

ハチの死後、東京大学農学部へ移送され解剖が行われました。

死因は犬フィラリアによるものでした。

フィラリアとは感染病で、フィラリアに感染している犬を蚊が吸血し別の犬を刺すことで感染が広まります。

当時はこの病気で死んでしまう犬が多かったそうです。

その後研究がすすめられ、2011年には心臓と肺にガンを患っていたことも分かりました。

よって、フィラリア感染と心臓に転移していたガンがお互いに作用して死につながったと考えられています。

心臓、肺、肝臓、脾臓(ひぞう)、食道は現在東京大学農学部資料館で保管され、一般公開されています。

毛皮は剥製として残されています。

ハチを有名にした斎藤弘吉先生が、ハチの生前に計測した身体測定値が元となって、忠実に再現されました。

現在ハチの剥製は、国立科学博物館に展示されています。

ハチが残したもの

ハチ公の葬儀は青山霊園で行われました。

上野博士のお墓に寄り添うように「忠犬ハチ公の碑」として墓標が建てられています。

忠犬ハチ公の物語は現在もなお語り継がれており、各地でハチや上野博士の銅像が立っています。

また、ハチを題材とした映画も作出されています。

ハチを題材とした映画

- ハチ公物語 昭和62年上映

- HACHI 約束の犬 平成21年上映

- ハチとパルマの物語 令和3年上映

まとめ

忠犬ハチ公の生涯、いかがだったでしょうか。

この記事を作成するにあたってハチのことを調べました。

ハチが有名になってからはハチのレコード、ハチのチョコレート、教科書の題材になるなど、多くの人々がそれぞれの思いの元にハチをプロデュースしました。

ハチが有名になる前から可愛がった名も知らない渋谷の人たちも多くいます。

いたずらにいじめた人たちもいました。

そんな人々の思いと関係なく、ハチは上野博士が大好きでもう一度会いたいと願っていました。

何日も帰ってこないのはご主人が出張だから、ハチは理由あって渋谷駅で待っていたと思います。

ハチの無償の愛、一途な思いを感じます。

およそ100年前の犬と博士の物語が、人々から大切に語られていることにも感動しました。

- ハチは秋田県大館市で生まれた秋田犬

- 上野博士と幸せな1年7ヵ月を過ごした

- 居場所が変わっても渋谷駅通いを続けた

- ハチ公銅像の除幕式にはハチも参加した

- 渋谷駅のすぐそばで11年4ヵ月の生涯を閉じた

- ハチの死因はフィラリアとガン

- ハチの剥製は国立科学博物館にて展示されている

![]()