秋田県大館市にある「鳥潟会館」の紹介記事です。

今回は、秋田県指定有形文化財に指定されている旧鳥潟家住宅についてまとめました。

鳥潟会館とは

鳥潟会館とは旧鳥潟家住宅とその庭園のことをいいます。

旧鳥潟家住宅は、1760年代(江戸時代中頃)に建築されたもので、数寄屋(すきや)造りの建物となっています。

その後、1936年(昭和11年)、鳥潟家の第17代鳥潟隆三(とりがたりゅうぞう)氏が旧鳥潟家住宅と庭園を増改築しました。

曳家(ひきや)という手法を使って当時の邸宅を移動させ、現在の場所に置いた後、邸宅の増改築を行いました。

鳥潟隆三氏が増改築した部分は京風の造りとなっており、鳥潟隆三氏のこだわりが建物や庭園のいたるところに見られる造りとなっています。

2011年(平成23年)、建造物が秋田県指定有形文化財に指定され、庭園が県指定名勝になりました。

また、令和6年6月24日、文部科学省の文化審議会から、鳥潟会館庭園を国の名勝として指定するよう文部科学大臣に答申されました。

そしてついに令和6年10月11日付けで、鳥潟会館庭園が正式に国指定名勝となりました。

鳥潟会館の庭園について詳しく知りたい方はコチラをどうぞ。

鳥潟家とは

鳥潟家は1600年代初めころから代々続いている名家で、花岡村の肝煎(きもいり)を務めました。

肝煎(きもいり)とは…

江戸時代の役職名で、村の開発、整備、神社仏閣への寄進などを行いました。

地域のために尽力、貢献する家のことです。地主でもありました。

鳥潟家は学者を始め、多くの偉人を輩出した家系です。

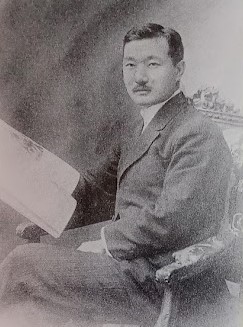

鳥潟隆三氏とは

京都帝国大学 名誉教授 医学博士

鳥潟隆三(1877年~1952年)

現在の鳥潟会館を造った鳥潟隆三氏とはどのような人だったのでしょうか?

鳥潟隆三博士は1877年(明治10年)、鳥潟精一、静子の長男として函館にて生まれました。

隆三博士は秋田藩花岡村生まれである叔父の鳥潟恒吉(つねきち)氏による英才教育のおかげで京都帝国大学医学部へと進学し、恩賜(おんし)の銀時計を授与されるほどの優秀な成績で卒業しました。

恩賜(おんし)の銀時計とは主席や次席で卒業した生徒に与えられた天皇からの賜りもののことです。

1914年(明治45年)、スイスのベルン大学に留学して血清細菌を研究。

帰国後は大阪に拠点を置き、自身の鳥潟免疫研究所と鳥潟病院を建設しました。

隆三博士は外用薬コクチゲン(鳥潟軟膏)を開発し、また肺結核外科手術の向上に貢献しました。

外用薬コクチゲン(鳥潟軟膏)を開発した功績により、日本で16番めにノーベル医学賞にノミネートされましたが惜しくも受賞は逃しました。

日本外科 学会会長を2期務めた日本を代表する外科の名医でした。

そんな隆三博士が幼少の頃や休暇の合間に静養で訪れた花岡の鳥潟邸宅、自身の両親や叔父たちが愛したこの土地を隆三博士もまた親しみ訪れたと言われています。

玄関

インターフォンを押すと「はーい、どうぞー」という声が中から聞こえてきます。

引き戸を開けると広い玄関、取次の間で案内人さんが出迎えてくれました。

12畳の大広間と8畳の部屋を通りぬけて、まずは化粧室へと案内していただきました。

船底天井

化粧室への廊下はこのようになっていました。

天井が網まれている。。。

この天井は、船底天井(ふなぞこてんじょう)というもので、枌板網代張り(へぎいたあじろばり)という技法を使った天井になります。

船底天井(ふなぞこてんじょう)とは、中央が高く両端に向かって下がっていく天井のことです。

見た目が船の底のような形であることが由来となっています。

枌板網代張り(へぎいたあじろばり)とは、まずへぎ板ですがこれは木材を手作業でうすく割(さ)いたものです。

へぎ板を作るには熟練の技術と、へぎ板に適した天然木~樹齢100年以上の目が詰まったものでないと作ることができません。

その薄く割いた木材を編み込んだものを天井にしています。

そういえば木材や竹材を編み込んであるものって日常の中にたくさんありますね。

網代張りは熱を逃がしやすい造りとなっています。

隆三博は夏の避暑地として鳥潟会館に長く滞在することが多かったので、このような造りを取り入れたのでしょう。

特殊な錠の窓

当時としては画期的なつくりだったのではないでしょうか。

化粧室への廊下の窓は落とし錠という技術が取り入れられています。

上の写真、窓の桟に穴が開いてますね、そして右側には錠なるものがあります。

窓を閉めるときに自動で錠が落ちる仕組みになっています。

こちらのガラスは手延べガラスで、明治から大正期に主流だったガラスです。

手延べガラス越しに見る外の風景やガラスそのものを見ると、不思議と懐かしい気持ちになります。

職人によって手作りされていた手延べガラス、今ではとても貴重なものです。

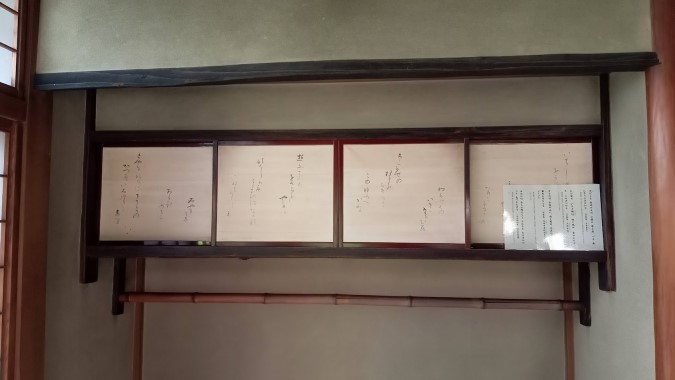

化粧室~奥様の部屋~

化粧室とは奥様の部屋のことです。

当時、鳥潟会館で婚礼が行われていた際には花嫁さんがお色直しに使う部屋でもありました。

床の間の天袋(てんぶくろ)には万葉集などの歌が書かれていますがこれは奥様が書いたそうです。

床柱(とこばしら)です。

床柱とは、床の間のわきに使われている柱で、床の間を引き立たせるための中心的存在となる柱です。

こちらの床柱は北山杉という京都の北部で採れる丸太が使われています。

今ではとても貴重なものだそうです。

天井は屋久杉が使われています。

現在、屋久島は世界遺産に認定されているため屋久杉の伐採は禁止されています。

虫に強く、腐りにくく耐久性に優れていることから当時から重宝された木材だったそうです。

また、やくすぎ→厄が過ぎるという縁起物としても屋久杉は人気が高かったようです。

虫食いに強い屋久杉に対して下写真の柱。

柱に見える凹み模様、これ虫食いの跡なんだそうです。

虫食いの跡を上手く活かして漆を塗って仕上げた柱なんですね。

浴室

広く、明るいです。

明るいのは東側に大きな窓があるからでしょうね。

手前に見える黒い石は那智黒石(なちぐろいし)という石で、三重県熊野市だけで採れる希少な石となっています。

碁石(ごいし)や硯石(すずりいし)に使われる、黒い石です。

目の細かい壁板ですね、杉なんでしょうけどどちら産の杉でしょう。

茶の間~食卓

化粧室、浴室から茶の間に戻ってくると、大きなテーブルがありました。

食卓として使っていたそうです。

中央にあるのは梨の木で、かつては庭園内にあったものでした。

倒木の恐れがあるということで伐採しましたが樹齢100年にもなる木でした。

板の間~囲炉裏

茶の間のとなりは板の間で囲炉裏が設けられています。

現在は火気厳禁とされていますが、撮影等の特別な事情がある場合に限り、囲炉裏に火をおこしてきりたんぽ鍋を作る作業が行われます。

こちらの柱とても太く、大黒柱です。

大黒柱31㎝、けやきの木。

そして思わずお~っと感嘆したのが、大黒柱の向いにあるもう一本の太い柱が恵比寿柱。

恵比寿柱29㎝、けやきの木。

大黒柱に恵比寿柱と聞くと縁起が良い感じがしますね!

土間

板の間からも見えましたが、板の間の隣が土間となっています。

土間とは、家屋の中にあって床がなく外履きで往来する場所のことです。

昔の家には土間があって、台所や作業をする場所として使われていました。

鳥潟邸の土間には大きなかまどの他に、ボイラーや井戸、さらには地下倉庫も設置されていました。

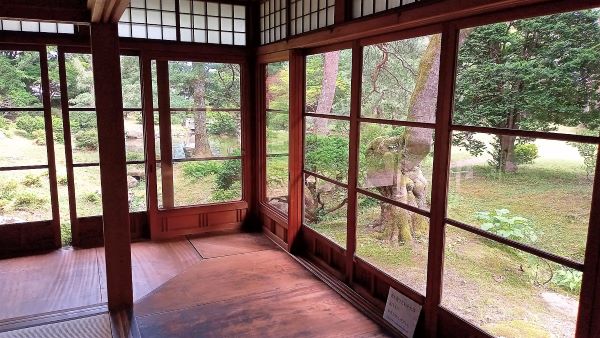

主人室

鳥潟隆三博士が増築した部分、主人室になります。

広く、明るい部屋の造りとなっています。

主人室から美しい庭園を見渡せることができます。

各所の鳥潟隆三氏のこだわりが見られます。

床の間の書院欄間(しょいんらんま)には鳥潟家の家紋である花菱が彫られています。

広縁(ひろえん)

広縁(ひろえん)は、奥行きの深い縁側のことです。

床の材質はかつらの木で、ウグイス張りの設計がなされています。

あれです、防犯のために、歩くとキシッとかキュッキュッって鳴る床ですね。

鳥潟会館の基本情報

| 施設名 | 鳥潟会館 |

| 住所 | 〒017-0005 秋田県大館市花岡町字根井下156 |

| TEL | 0186-46-1009 |

| 入館料 | 無料 |

| 駐車場 | あり 20台以上も停められるスペースあります |

| 開館時間 | 4月~10月:9時~17時 最終入館は16時半まで 11月~3月:9時~16時 最終入館は15時半まで |

| 休館日 | 月曜日・年末年始(12/29~1/3) 月曜日が祝日の時は翌火曜日休館 |

まとめ

いかがだったでしょうか。

今回は、秋田県指定有形文化財に指定されている旧鳥潟家住宅についてまとめました。

日本人が大切にしてきたものをぎゅっと詰め込んだ、温もりのある邸宅でした。

季節折々で違う雰囲気を味わえる庭園をまた見たいと何度も思うことができます。

いつも丁寧に案内してくださる案内人さんには感謝です、ありがとうございました。