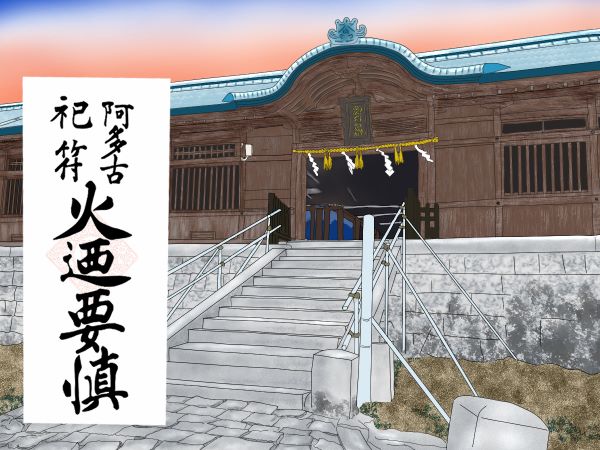

秋田県大館市の市街地に鎮座している「愛宕神社」の紹介記事です。

愛宕(あたご)神社とは

愛宕(あたご)神社のご祭神はヒノカグツチノカミという火の神さまで、防火、鎮火の神さまです。

全国に愛宕神社は約900社ほどありますが、総本山は京都の愛宕神社です。

愛宕(あたご)という呼び名、、、覚えたら忘れなさそうな名前ですね!

大館市の愛宕神社の歴史

大館の愛宕神社は1666年(江戸時代のはじめ頃)に建てられました。

建立した人は、養善院尊慶という修験者(山伏)です。

美濃の戦国大名で有名な斎藤道三(さいとうどうざん)の子供である斎藤義龍(さいとうよしたつ)を先祖に持つ修験者です。

養善院は大館地方でとても力のある人で、愛宕神社だけでなく数多くのお堂や社を大館城の周りに建立した人でした。

当時の大館城は、佐竹西家7代当主である大場義成が統治していました。

義成のご夫人が愛宕信仰に熱心であったこともあり、愛宕神社が建立されました。

愛宕信仰と修験者による山岳信仰との2つは結びつきが強く、愛宕神社の多くは山の中に鎮座していました。

修験者たちは、そこで仏事を行ったり、火伏せの神を祀ったり、武士は武神として崇敬したりと幾つかの形を持って繁栄してきました。

江戸時代に入り、各地に城下町が形成されるようになると、愛宕神社は城下町の中の小高い山に祀られるようになりそれを愛宕山といいました。

大館の愛宕神社付近も昔は愛宕山と通称で呼ばれていたようです。

祭られている神さま~ヒノカグツチノカミとは

前述の通り、ヒノカグツチノカミは、防火、鎮火の神さまです。

ヒノカグツチノカミは、父イザナギと母イザナミから生まれた子どもです。

イザナギ、イザナミとは日本の島々を作った夫婦の神さまです。

ドロドロしていた海を住めるように固めたり、岩の神さま、水にまつわる神さま、農耕の神さま、山、木、野・・・とにかくたくさんの神さまたちを生んだ国生みの神さまです。

母イザナミはヒノカグツチを生んだとき、あまりにも熱くて大火傷してしまい息絶えてしまいました。

そのときイザナミは苦しみ、苦しみながら口や耳などから色々なものを出しました。

それらは皆、鋳物や焼き物に関係する神さまになります。

最終的にイザナミの夫、イザナギはイザナミを失った悲しみでカグツチノカミを切り殺してしまいました。

イザナミは黄泉の国へ、イザナギは後を追いかけ・・・∑(°口°๑)という日本神話があります。

さて、切られたカグツチノカミですが、飛び散った血から8つの神さまが生まれました。

また亡骸の各所からも8つの神さまが生まれました。

ここで生まれた神々は、火山や噴火で飛び散っている火や炎を表していると云われています。

愛宕神社 ~参拝~

前述したように、大館の愛宕神社もまた小高い丘を登ったところに鎮座しています。

この辺りは特に街の中にも関わらず土地のアップダウンが大きいですね。

城下町だったことが感じ取れます。

愛宕神社は上り坂が多いことから、出世祈願される方も多いです。

神社へは東側と西側の両方から入ることができます。

こちらは東側からの写真で上り坂になっています。

西側からの道は急な階段になっています。

愛宕神社 ~参拝~

愛宕神社を参拝しました。

ここで注目したいのが、お堂の蟇股(カエルマタ)と言われている部分にお相撲さんの彫刻がされていることです。

お相撲さんがどっしりと屋根を支えています。

めずらしいものではないかと思われます。

昔、ここで奉納相撲など行われていたのでしょうか・・・?

相撲の起源はとても古く、「古事記」や「日本書記」に記録されているぐらいにまでさかのぼります。

古い時代から宮中行事として記録されていることから、神事という意味合いが大きいことが分かります。

奈良・平安時代には天皇の前で相撲をするようになり、鎌倉時代以降は神社での奉納相撲が定着していきます。

奉納相撲とは神さまに楽しんでもらうため、真剣勝負の行いや楽しいものを奉げるとともに、神さまへの感謝と祈願を行うものなのでしょう。

江戸時代になると相撲は民衆に広がり大流行、番付表が出されたりなど娯楽化されていきますが、現在でも神さまとつながる神聖な場所、行事として受け継がれています。

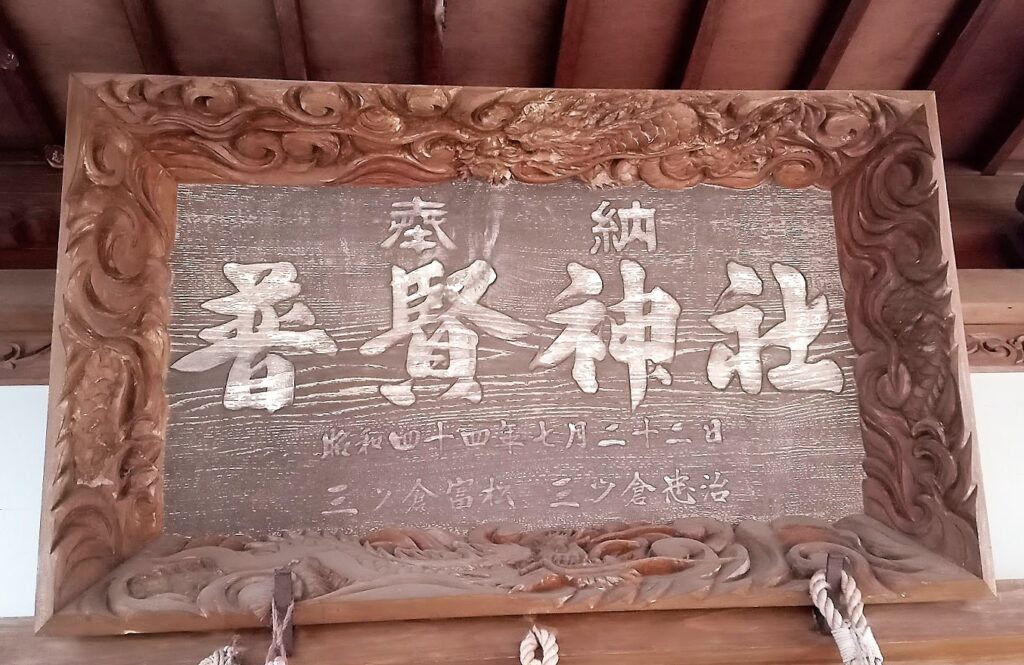

普賢神社 ~参拝~

愛宕神社の敷地内には、他にもお社がありますのでご紹介します。

普賢(ふげん)神社を参拝しました。

普賢(ふげん)って聞くと普賢菩薩さま(ふげんぼさつ)、仏教なんですけどね。

神さまになっています。

大日神社 ~参拝~

大日(だいにち)神社を参拝しました。

大日(だいにち)って聞くと大日如来さま(だいにちにょらい)、仏教なんですけどね。

神さまになっています。

普賢菩薩さまや大日如来さまが神社になっているのは、その時代の政治的な影響があるからなんです。

日本はもともと神仏習合(しんぶつしゅうごう)といって神様も仏様も同じ場所におまつりしていた文化がありました。

ただ江戸後期から神と仏を分離するという思想が広まって、明治政府が神仏分離令を発動したことによって、神さまを一番に崇拝する世の中となっていきます。

日本の神々が一番だという、要はお寺が排除される流れになりました。

きっとこの愛宕神社も神仏を一緒におまつりしているお堂であったのでしょう。

★☆★☆★☆★☆★☆

今でもそうですよね、日本人ってお正月の初詣で神社参拝、お彼岸、お盆のお墓詣り、ハロウィンにクリスマスを祝うっていう・・・なんでもありです。

世界のどこかでは宗教による戦争が起こっている一方、日本って宗教でそこまで戦わないですよね。

昔から日本は外のものを受け入れ吸収し、自分たちの文化にするという特殊能力のようなものがありました。

そういうのとても好きです、白黒ハッキリさせなくても良い、グレーゾーンいっぱいって。

神仏分離令が発動されたあとは、仏様を神社に変えてしまおうということで、普賢菩薩を普賢神社に、大日如来を大日神社に変えたということなのでしょう。

そんな日本人って大好きです。

まとめ

いかがだったでしょうか。

今回は大館に鎮座する愛宕神社についてまとめました。

お社の他に、古い歴史を感じる石碑が数多く建っていました。

石碑の裏には弘化の年号も。

弘化とは江戸後期の年号で1845年頃、今から約180年前になります。

庚申の石碑が多く建っていることから、人々が夜通し集った場所であったことが分かりました。

神社から北西を一望できる気持ちの良い場所でした。

愛宕神社の基本情報

- 主祭神:カグツチノカミ

- 所在地:〒017-0895 秋田県大館市長倉53